接上篇

接上篇《不带赌场玩的澳门匆匆游记(一)(饮食/大三巴/澳门博物馆)》(//www.mafengwo.cn/i/5627705.html)。这篇是纯记录行程,路线如篇目。

BGM是李宇春的《下个·路口·见》,因为整个行程就是不断穿过一条斜街又一条斜巷,遇见许多个路口。况且,还是期待与澳门下次再相见的~~

从大三巴到议事亭前地

好的各位,现在我们从澳门博物馆出口乘坐双层电梯又回到了大三巴附近,可以开始我们的走街串巷徒步游了。提醒一下,大三巴附近虽然有很多卖各种手信的商铺,但最好不要现在马上买,咱们可以游完澳门的各种斜街傍晚回来再说,毕竟远途无轻负嘛~

那么,出发!

——————————————-

这张大三巴街其实是早上八点照的,大批游客还在拱北海关排队,所以显得这么空旷。

八点,大多数店铺还没开始上工,大多没开门,但已有早起的手信店与化妆品店开了张。

八点半,大三巴附近的各条街巷开始人潮涌动。同一条街,景象明显不同。估计我后面也不会再说到购物问题了,所以在这里略微提一下——各种肉脯杏仁饼蛋卷啥的先尝后买按磅称重计费,多尝几种你会找到你最爱的肉质和口味(我还是觉得黑椒味最合口);卓悦和莎莎的确有很多物廉价美的东西值得买,想确保正品可以到转几条街的新八佰伴去看看。钜记、咀香园分店非常多,一家货色暂时不齐可以再遛跶遛跶到另一家,只要你还能提得动走得动~~

话说内地的DQ和泰国的五倍价差已经让我心里不平衡到在泰国每次看到DQ必吃,然而在澳门,DQ比内地还贵……

在这热闹街巷边的空地上,有个小小的水果摊和一家略显杂乱的早点铺,来帮衬的应该大多是街坊,完全不为旁边的喧嚣所动的样子,按部就班地照着自己的节奏生活。

视线一转,早点铺旁,居然有一间女娲庙,这果然是我们大中华的地道母神啊,妥妥的接烟火气。百度一下,这间女娲庙是善男信女们为请女娲娘娘补情天而建,是求姻缘的,现在还同时供奉了吕祖和观音——看来是不会再发生纣王题壁的事了。然而这几位神仙会不会打架,法术体系是否相容我不得而知,在门口望了望,接着往前走。

从购物人群中出来,咱们正式开始徒步休闲游,但是具体该往哪儿走?澳门旅游局帮你来这个问题。我个人觉得,凡是来澳门自助游事先又没做过详细攻略的朋友,旅程第一站都应该来这里。它就在喷水池旁,新马路边,民政总署斜对面,一栋三层的米黄色楼房,请认准一楼屋簷下的“澳门商务旅游中心”字样,以及地面上“旅游局”黑色大字对准的那两扇推拉门~

推开门进去,运气好的话,你会碰上旅游局举办的各种澳门旅游推广活动。比如这回,我碰上的是全球免费寄赠明信片,明信片的图案都是澳门各处的地标风景,立刻给家乡的小伙伴以及国外的朋友发微信要地址好一通忙活,寄出去了十几张诶嘿嘿嘿o(^▽^)o~~

即使没有遇上不定期的旅游推广,也可以在旅游局拿到免费领取的澳门旅游地图,还有推荐各种不同旅游方式与路线的小册子,公交大巴游、徒步游十几条线,每条线路经过的景点介绍和美食推荐都是很可爱的手绘。可以根据自己的喜好选择合适的小册子拿走,虽说拿全了也没人阻止你,但是这么多铜版纸印制的精美制品一路带着也挺沉的,对吧?

正是有这可爱而翔实的小册子作指南,根据我的步行速度与游览习惯,我选择了议事亭前地-岗顶前地-郑家大屋-妈祖阁/海事博物馆这条线。

————————————————————–

从旅游局出来,左手边有一所教堂。澳门的教堂很多,但是这所玫瑰堂的特别之处,除了它供奉的是玫瑰圣母,还在于它的圣物宝库里收藏有三百多件澳门天主教的珍贵文物。

圣物宝库里收藏有各种材质的圣母像、圣徒像,不少精美的画作,其中最著名的油画《圣奥斯定》和木雕《被绑的基督》我没有拍(因为光线与布展角度,总觉得有些阴森),拍得最多的是各种做弥撒用的祭台,银器、铜器、镀金器,还有主教们穿的各款花式繁多的祭袍。

——————————————————————

为什么要耗费大家的流量在这里放一张街头小景呢?主要为了与上篇(一)呼应一下,提醒大家从这只苹果的右手边拐过去,义顺牛奶第三分店的招牌就不远啦~~

接着往民政总署大楼方向走,它对面的喷水池本来也是人潮涌动的景点,但是我2015年8月第一次来时正逢台风季大雨,雨大到什么程度一看下图便知——居然能给我拍到一张空无一人的前景!~从此澳门旧城区就给我留下了潮溼多雨而干净清幽的印象。也许是错觉?但是管它呢,人少的景点玩起来真的比较开心啊……

到了2016年1月底,猴年新年将近,喷水池前哪怕天气依然不好,也变成了一幅这么红红火火的场景~

民政总署大楼也是这样,头一次来粉墙青窗,十分静穆。

到了猴年新年,它也张灯结彩了(^_^)∠※

对了,旅游局正对面,民政总署另一边斜对面的澳门邮政局大楼也可以逛一逛哦~这栋三层建筑落成于1929年,里面除了开展正常邮政业务(可以到里面通过自动售邮票机买邮票寄明信片回内地,也可以去盖纪念戳),还包含澳门邮政局博物馆,展品包括许多珍贵的世界各地的邮票、澳门早期的各种邮政装置,澳门第一间电台录音室,和1930年投入使用的澳门首座西门子步进式自动电话交换机。大楼顶上的钟楼现在仍承担著准点报时功能。

即使不进去,从外面看邮政局大楼也很有气势……

——————————————————–

民政总署大楼也是议事亭前地非常值得逛的景点之一啊。这栋大楼1784年开始修建,1874年重修后形成现在的规模。大楼地下右侧是展览厅,定期举办各项艺术展览;二楼前座是会议厅,历年的澳门市政议会,以至今天的民政总署公开会议和记者招待会,都会在这里举行。所以它既有历史意义,也具有时政与文化意义。

看一楼大厅的广告,小型音乐会是赶不上听了,倒是赶上了澳门货币展。

历次发行的各个版本的澳门货币均有展出,包括连张和试色张。

中国银行澳门分行的旧址

中国银行澳门分行的现址

包括早时澳门人使用的银票和各种票据。

大楼后进是一座美丽的小花园。楼梯和围墙都贴著齐腰的青蓝花传统葡式花纹瓷砖,十分清雅秀丽。

白色与墨色的碎石拼出的地面花纹很雅致。

二楼西北后座设有一所公共图书馆,属澳门文化局管辖。介绍上说“(该图书馆)于1929年启用,以葡国玛弗拉修道院的图书馆为设计蓝本,装潢和家俱陈设具有浓郁的的古典气息。专门收藏17世纪至20世纪50年代的外文古籍,特别是葡萄牙在非洲及远东的历史文献,不乏瑰宝遗珍。”开放时间如下图。

从岗顶前地开始的各种斜街与教堂

从民政总署大楼出来,沿着它旁边的一条小巷,我们开始领略澳门独特的斜街风情。

澳门有好多街道叫做“xx斜街”“xx斜巷”,没身处其间之前不理解,为什么要起这类名字,是因为最初城市建设的道路规划不好吗?你看北京、西安那几个古都,原来的古城里道路规划都横平竖直四四方方的,像棋盘一样整齐,怎么会有斜街?

当你踏上澳门的斜街就会恍然大悟,这“斜”不仅仅指道路的方向,更指的是道路的坡度。澳门半岛虽然是个在花岗岩岛屿基础上形成的冲积半岛,但岛上也有着莲花山、东望洋山、西望洋山、炮台山、妈阁山等山地,建筑依山势而建,道路沿山体蜿蜒,自然就形成了一条条别具特色的斜街。

这些斜街大多是两车道,在这么窄而陡的道路行车与停靠,让人觉得澳门人的半坡起步技术一定都特别过硬。旁边窄窄的人行道同样用黑白双色石子拼出各色花纹,大多与海有关:或是海星,或是海浪,一路走过,我们还见过海马、鲸鱼……澳门,果然是因海起家的城市。

两边的建筑或黄或粉或淡绿,衬著繁密苍翠的热带植被、墨白相映的地面花纹,便是这城市随处可见的美。

在斜街两旁直倔倔拔起的,很多是当地的住家。

还有很多历史建筑。比如下面这所供奉苦难耶稣像的朴素的圣奥斯定教堂。

圣奥斯定教堂对面,是著名的岗顶剧院。这是中国第一座西式剧院,1860年开始建设,1873年建成了现在的样式与规模。罗马圆拱式门廊和绿白互衬的色彩令它显得庄重而不失清新。

剧院的内部用现在的眼光来说不能算奢华,但还是很简洁大方的。

剧院一楼

剧院二楼。

剧院现在也还承担对外演出,每当夜幕降临,数百年的衣香鬓影,也许又会在舞台上与观众面见面。

一条条斜街

一座座教堂

圣老楞佐教堂早年建成时立有风信旗杆,是葡萄牙人决定是否出海的重要指标,所以这座教堂也被称为“风信堂”。后来因粤方言“信”“顺”同音,也为了祈求风调雨顺,“风顺堂”就成了它的俗称。独特的双钟楼和高高的石阶底座让它显得更加庄严肃穆。

经过圣老楞佐堂继续往前走,会经过一条亚婆井斜巷,据说真正的“亚婆井”就在这条巷子的尽头。

亚婆井得名的由来,据说是明朝有位老婆婆在此地筑水池,贮山泉,方便居民汲取饮用。后来葡萄牙人从这一带沿海登陆,这里成了他们在澳门最早的聚居地。葡萄牙人称这里为“lilau”(山泉),并且有民谣说:“喝过亚婆井水,忘不掉澳门;要么在澳门成家,要么远别重来。”而这一带的建筑,也就保持了典型的欧洲小镇风格。

亚婆井前地,古榕婆娑,清风徐来,树荫下的花艺铁长椅和街边花坛,是乘凉聊天的好地方。

亚婆井前地的这口小水池,从墙面里喷出的泉水,是从山上真正的亚婆井引下来的,时时能看到附近居民拎着小桶来汲水。

从亚婆井前地沿妈阁街往前走一段,是旧称“摩尔兵营”的港务局大楼。这栋大楼是由意大利设计师设计,1874年建成,最初的功能是作为到澳门当警察的印度人的营地,因此建筑风格与澳门其它的葡式建筑不一样,融入了明显的伊斯兰风格。1905年,这里被改做港务局和水警的办公地点。与众不同的拱顶和门窗,提醒游客它最初的功用;而旁边草坡上的大铁锚,则标志着它现在的功能。

港务局大楼附近的人行道,双色石子拼出的图案是一艘葡萄牙帆船。

继续往前,当你看到妈阁庙斜街旁边的楼房变成了青灰色,妈阁庙就快到了。要记得在这里吃一个雪糕车老伯的榴莲雪糕哟~

郑家大屋

在介绍人人都听说过的澳门妈祖阁之前,我还想郑重介绍一下亚婆井前地对面的郑家大屋。在周围一片的葡式建筑与教堂的包围中,郑家大屋,是像广州陈家祠一般的岭南建筑博物馆。

郑家大屋是澳门现存建筑面积最大的民居建筑群,根据大屋内之楹联的落款日期,其建筑日期可追溯至1869年以前。1887年,中国北方发生了赤地千里的大旱,饿殍遍野,鸡犬绝声,而郑家作为澳门当时知名的买办与慈善家族,带头筹款,东奔西走,先后募集救灾资金14万余两白银,当朝权臣李鸿章等为表感谢,奏请朝廷批准,封赐郑家家主郑文瑞荣禄大夫勋位,由此郑家大屋便成了澳门唯一的“大夫第”。

虽有着曾经的光耀,但自上世纪五六十年代郑氏后人水流云散,这处占地4000平方米的建筑群被一再分租,最多时竟容纳了300多房客。房屋被超负荷使用,缺乏应有的修缮与保护,还屡次被火灾光顾,郑家大屋一度光彩不在。2001年,回归后的澳门特区政府以换地形式取得郑家大屋业权,由澳门文化局负责,历经八年多细致谨慎的修复,2010年开始向公众免费开放。澳门文化局还为郑家大屋开通了官方网站:郑家大屋 | 主页

//www3.icm.gov.mo/gate/gb/www.macauheritage.net/mandarinhouse/cn/ ,用以增进公众对它的了解,还可以预约参观。

下面的平面示意图,就是从郑家大屋主页截出来的。

传统的广东式凹门斗如此高挑,已然显出不凡。

百年沧桑的无声见证不仅仅是磨出白茬的趟拢和斑驳的木门,有资料说门后的这方门官被发现至少有18层涂灰,那就至少被修缮过17次。

迈过入口的拱门,后建的咨询处和礼品店,尽量与旧屋的美学风格相协调。

下雨天,水里缺少氧气,小院里缸中的草龟探头出来换气。

门头残留的喜鹊登枝等灰塑。

月门。看得出来下半部分是原来的残件。

从月门背面望出去,可以看到一方琉璃通花漏窗。

轿道。当年到访的客人,都在此下轿或下马,才步入荣禄第,而轿伕及随从等则都在这里等候。

接待处有图片介绍郑家大屋的前世今生,如何修缮复原。

修缮时运用的各种材料也被陈列出来。

用图示说明房屋的构造与建筑特色,细致而清楚。

仆人区与主房区之间有个L形回廊,还有座方形的内花园。回廊下置有桌椅,可聊天,可品茶,可赏雨。

幽深的后巷。

一处凹进墙体的小神龛。

各种雕花木门。

壁画。

旧家俱。

落地花窗。

各式花窗上镶著俗称“明瓦”的云母蛤贝壳片,加上天井的透光,既解决了采光,又增加了空间美感。

无论是余庆堂还是积善堂,主屋大厅都不在一楼,而是设在二楼。这恐怕与澳门潮溼的气候有关。

余庆堂的抬梁式构架,匾额、壁画、楹联以及各种陈设,古色古香,地道岭南风格。

余庆堂后厅还陈设有一架由十二扇屏风组成的折线形寿屏,雕工精细,然而与西式天花映在一起,又别添一分趣味。

如果现在要再找这种黏土大阶砖来铺地,应该很困难了吧?

余庆堂与积善堂的门口与郑家大屋的入口不在同一方向,这两座并列的四合院门口都面向西北,透过横亘于面前的狭长前院,遥望着珠海与澳门间夹着的内海。虽然当年大小船只穿梭往来的海滨如今已被填海造陆,海岸线往前推进了三四百米,并且修建了诸多的住宅栈房工厂店家,早已看不见海水,但余庆堂门口两侧书写着“前迎镜海”“后枕莲峰”的对联,仍然记录了当年大屋背山望海的美好景象。

前院中的老水井已被封上。

前院出口与轿道之间还有一个穿堂。

朝廷封赐的“荣禄第”匾额与曾国荃手书的“崇德厚施”牌匾就悬于这穿堂簷下。

穿堂横岔过来的文昌厅,是郑文瑞之子、商务家、思想家郑观应当年读书著述的地方。著名的《盛世危言》便诞生于这里。

郑观应是甲午战争(1894年)前后风靡一时的“商战”理论的主要代表者,认为中国在反侵略方面应该把反对经济侵略放在比反对军事侵略更为优先的地位。他在《盛世危言》中提出,“习兵战不如习商战”,“欲攘外,亟自强,欲自强,必先致富;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治”。他的改革思想不仅为当时的洋务派主将盛宣怀等认同,还影响了梁启超、孙中山、毛泽东等时代钜变的推动者。

郑氏家族当年的合影。

文昌厅望出去的大花园,应该是郑观应当年著述思考之余休闲消遣之处,仍在整修当中。

颇具现代感的郑观应纪念馆也尚未完工,不对外开放。

大花园里高大的杨桃树垂果盈枝无人理睬,熟透了的果子空落在旧日的“石仔路”上。

要离开了,沿着长长的轿道再走一回。

妈阁庙

“妈祖”在福建话中意为“母亲”,这位本职是庇护海事安全的女神在信众的期盼中承载了越来越多的职能,济困扶危、治病消灾、保佑地方……供奉她的妈阁庙甚至在阴错阳差之下,成了澳门被西人称为“Macau”或“Macao”的由来。

然而这大名鼎鼎的妈阁庙占地并不大,大门口仅容三人并行。

开放时间:早七点至晚六点。

牌坊、正殿、弘仁殿、观音殿各部分依小小的妈阁山盘旋而上,错落有致。

许愿树旁的栏杆上挂满了祈愿红包。

山路两旁的岩壁上时不时闪出颇具禅味的摩崖石刻。

偶尔还有道教元素闪现。

进入大门后右手边的正觉禅林虽然称为“禅林”,其实就是俗称的“妈祖殿”,同样称不上高大巍峨,但比起其他殿宇显然较为讲究,香火极旺,紫烟缭绕,几乎看不清妈祖像的真容。

让我迷惑的是妈祖殿这霸气的外楣额——“万派朝宗”,万·派·朝·宗…………好吧,海纳百川,大家开心就好。

嗯,灰塑和砖雕还是很好看的。

乘木有功,利涉大川。这巨石上刻着的“一帆风顺”图,是人们朴素而亘远的希望。

澳门海事博物馆

本条路线的终点——海事博物馆,就在妈祖阁对面,当年首批葡萄牙人登岸的地方。整个馆由博物馆大楼、渔民天地、海上贸易 、航海技术与交通以及水族馆五部分组成,着重介绍澳门的建设成长与大海密不可分的关系,以及中葡两国的海事史,所以门前的旗杆特意设计成了帆船桅杆的样子。

或许一些游客会觉得里面大多是各种船的模型,没什么好看的,可我的观感是它和澳门博物馆一样,尽可能地记录与展示著澳门独特的历史,甚至比澳门博物馆还要细致与微妙。

开放时间是上午十点至下午五点半,每周二不开放。10岁以下、65岁以上免票;10-18岁的参观者票价为澳门币5元,18-65岁10元,周日半价。

风雨廊道像起伏的海浪,又像鼓起的风帆,细节设计得颇费心思。

用一整条鲸骨雕成的龙舟,然而这是仿制品,正品在谭公庙。

这一部分是中国传统渔事。介绍各种传统捕鱼的船只与工具。

各种船、各种网,颇有点排兵布阵的意味。

各种型号的鱼钩。

造船用的木材。

鱼枪。

踏着它在滩涂上滑行以捕捉弹涂鱼的泥板。

大家爱吃的生蠔要在蠔田里生长五年。

乌篷船。

接下来这一部分是葡萄牙海事发展史介绍。

航海学校开设在船上,在实践中学习,效果当然杠杠的。

各种水手结的结法和功能,让人眼花缭乱。

各种葡萄牙传统船只船型介绍,有模型,也有视讯。

问讯处与纪念品发售处也有着浓浓的葡萄牙海事色彩。

中国海事史也是十分重要的展出部分。

战船模型。

楼船。

车轮舟。

以下是中国古代为世界航海业贡献的几项重大发明。

郑和下西洋也做了相关介绍。

不过下图的解说令我心情有些复杂。希望不会有人冲著郑和喊”安拉胡阿克巴”。

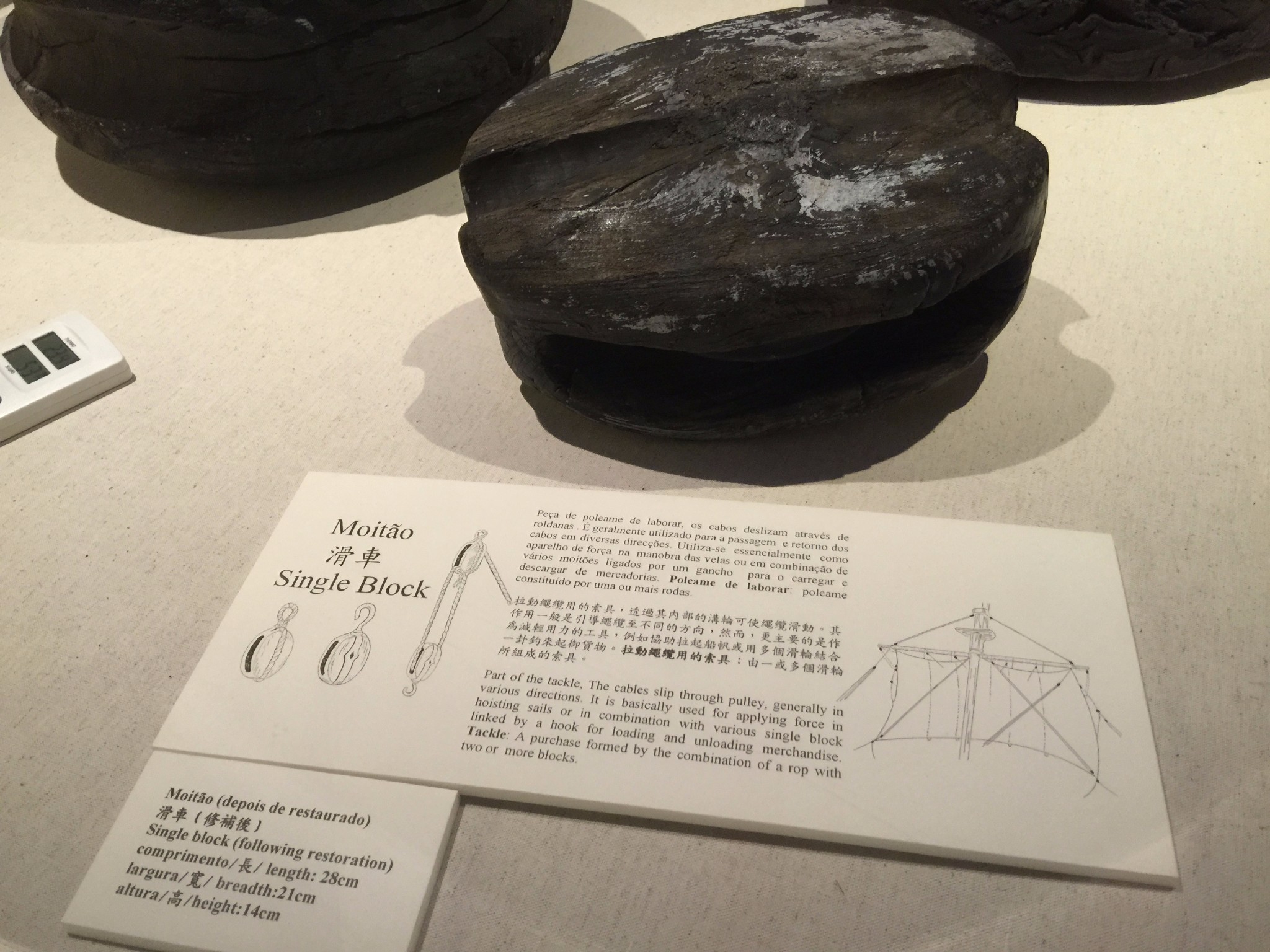

接下来的部分是澳门考古挖掘出的部分航海文物。

……烟灯烟枪也……算文物吧。

宋代古船发掘现场旧图片。

馆内的最后一部分,是介绍澳门一带的生物资源。

各种贝类荟珍。密集恐惧症患者可以跳过。

小朋友最爱的水族箱。

出得馆外,是渔民生活体验区。那已是过往的疍家生活,就此化成了孩童们新的记忆。

再见。

再见啦澳门!匆匆而来倏忽而去,走马观花的鸿爪雪泥暂且留一个浅浅印记。下次若有机会,再来细细体会你特殊的人文特殊的景。

非常感谢能把(一)(二)这两篇游记从头看到尾的朋友,尤其是本篇,这么多图片一定消耗了你不少流量,真的不好意思。愿我的流水账能为你的澳门行提供一点点帮助与参考,祝出行愉快!

本文章将原文转贴为繁体中文方便阅读